はじめての夏祭り10 |

|

|

|

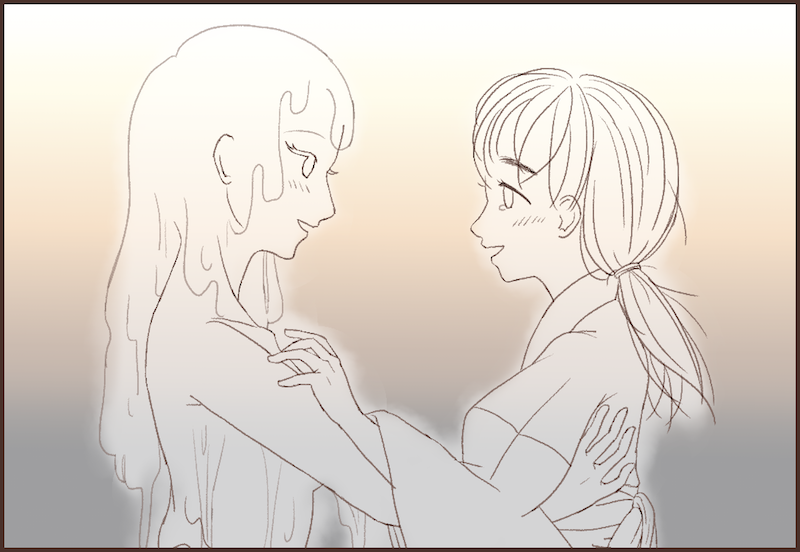

「トキ、ここにいたのか」

「ずっといましたよ」

・

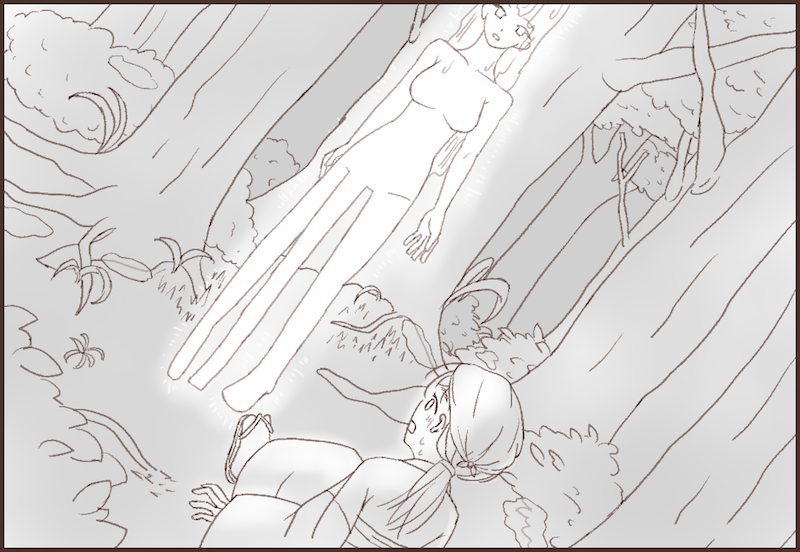

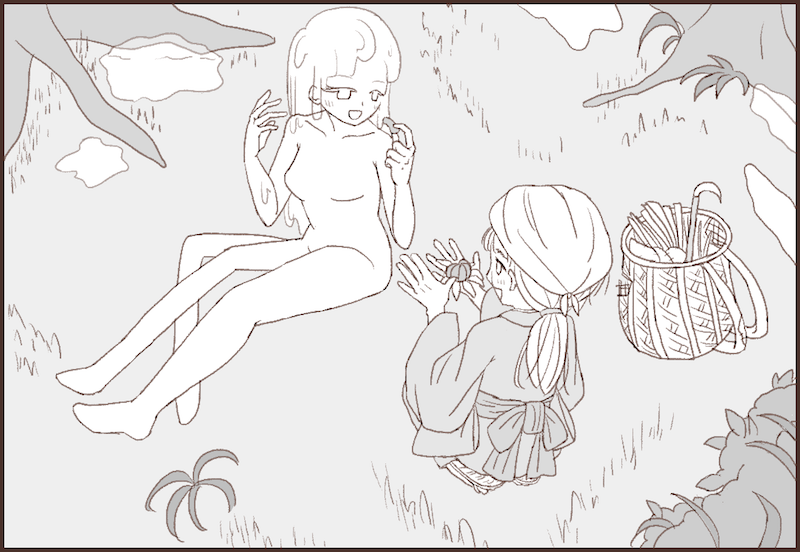

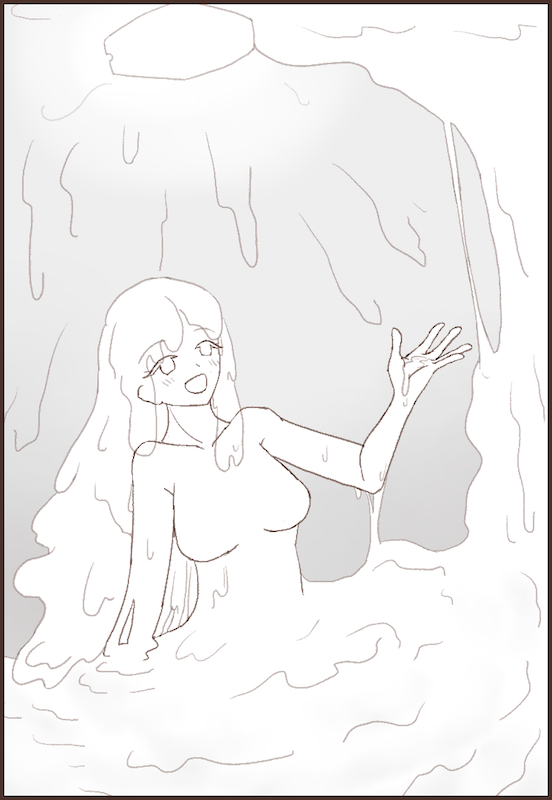

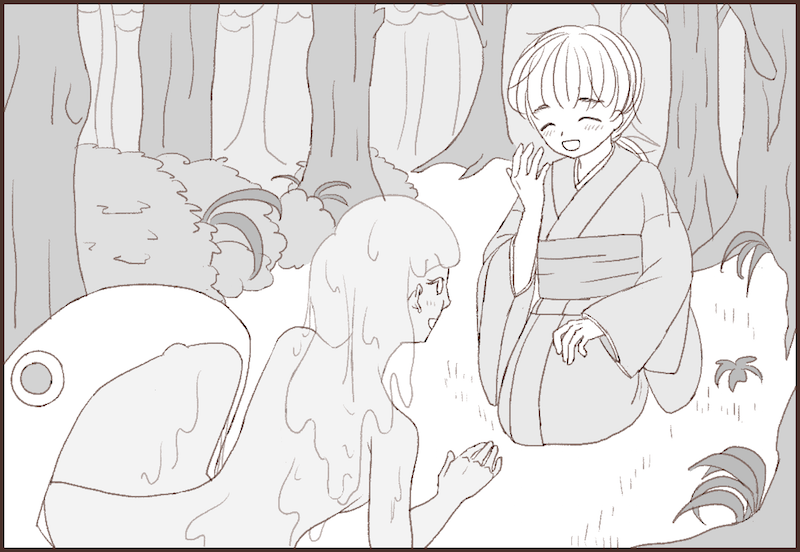

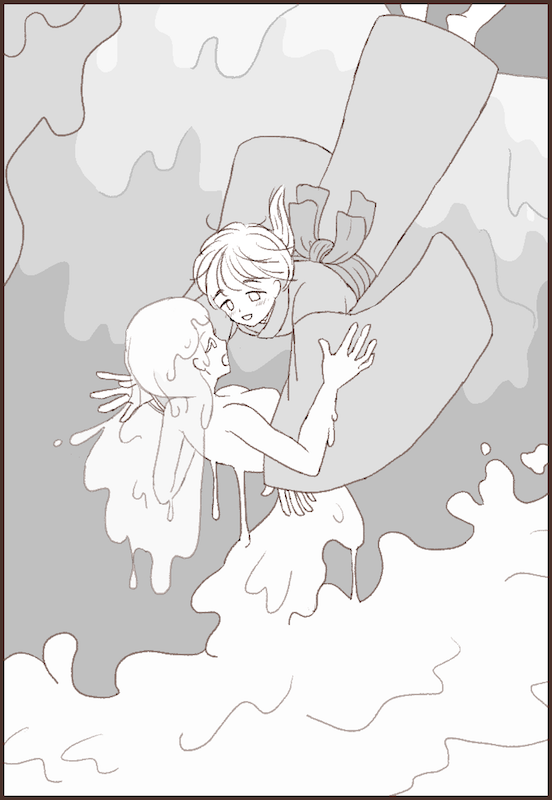

・ ・  昔、とある山のふもとに小さな村があった。子供から大人まで朝・昼・晩と田畑を耕しては働き、細々と暮らしていた。ある日一人の少女が山菜を採りに山へ入った。少女は身寄りがおらず、ひとりで村のすみっこの小さな家に住んでいた。少女がいつもの道を歩いていると、木々の奥に光るものが見えた。 「なんだろう」 少女は足元の草をかき分け、恐る恐る奥へと進んで行く。するとそこには女の姿があった。肌も目も全てが黄色く、少女にはまるで光っているように見えた。 「…神様?」 少女が小さな声で呟くと、女が少女に気づいて近づいてきた。少女は驚いて逃げようとするが、木の根っこに足が引っかかって転んでしまった。そのまま動けずにいると、女が 「大丈夫か」 と声をかけた。少女は無言で頷くと女の差し出した手につかまり立ち上がった。女の手は固く、まるで朝方の冷えた空気のようにひんやりとしていた。よく見ると女の腰から下は奇妙な形をしていて、足が三本生えていた。足というより木の棒のような、とても人間の足には見えなかった。  「ひ!」 少女が悲鳴をあげると、女は 「お前の下は二本なのだなぁ。ふむ、なるほど。よく見せてくれ」 そう言うと、なんのためらいもなく少女の着物の裾をめくろうとするので、少女は「やめてください!」と顔を赤くして叫んだ。 「すまない…。どうにも下の形がうまくいかなくてな…難しいな…」 と困ったように笑った。少女はそんな女のことをじっと見てから 「神様ですか?」 と女に恐る恐る問いかけた。 「かみ?なんだそれは」 「この山の…」 「私は人間だよ」 「え…」 「生まれてからずっと人間の言葉だけはわかる。ただ生まれたとき、人間の形をしていなかった。記憶をたどり今の姿に行き着いた。けれど、やはり、これは完全な人間の姿ではないらしい。私のことを見た人間は皆恐れて逃げて行ってしまったよ」 そう語る女の表情はどこか寂しそうで嘘をついているようには見えなかった。女は 「なぁ、いきなりで悪いが、何か食べ物をくれないか?お腹がすいているんだ」 少女は置いてきた籠の中からキノコを取り出すと女に渡した。女は「おいしい」と大変喜んで食べるので、その姿を見た少女は嬉しくなった。また食べ物を持ってくると約束し、この日から女と頻繁に会うようになった。なんども食べ物を山へ運んでは女へ届けた。そうして少女と女の仲は少しずつ深まっていった。 ある日旅人が置いていったという丸く橙色をした玉のような“みかん”という食べ物を二人で分けて食べた。口の中に入れると一気に果汁が広がり、二人は初めて食べる味に驚いた。  「美味しいですね」 「ああ!」 「とても綺麗なものだったので雪の中に隠しておいたのです。雪が溶けてでてきました」 「よく無事だったなあ」 「ええ!きっと神様が来てくださったからですね」 女は自分のことを“人間”だというが、少女は女の美しさからこの山の神なのだろうと信じていた。女は最初こそ「変なことを言っているな」と笑っていたが、少女のまっすぐな瞳を見て自然と否定することをやめた。 「その姿だと目立って危ないのではないですか?」 「襲ってくるものはいないよ。人間は皆逃げていくし…。こうして会ってくれるのはおまえくらいのもの」 と笑った。少女の心の中に小さな優越感が生まれ、それは次第に独占欲となり膨れ上がっていった。 (この美しい人を誰にも見せたくない) 少女は女に一つの提案をした。  「ヘビの形を模すのはどうでしょう」 「ヘビ?」 「ご覧になったこともあるでしょう。細長い体で地を這う生き物です。もし姿を自由に変えられるというのでしたら…本来の姿はヘビの中に隠してしまえば、山の中に溶け込めます」 「溶け込んで…どうする」 「私が心配だからです!そのままのお姿だと、いつ、何が起こってもおかしくありません。危ない目にはあってほしくない…」 少女の悲痛な声に女は 「わかった。やってみる。このヘンテコな足も気にせずに済むな」 と笑い、体をゆらゆらと動かした。まるで凍っていた表面が熱で溶けたかのようにどろっと形を失い、だんだんとヘビの形になった。中から「これは便利だ!」と嬉しそうな声がした。少女がキノコを上から落とすと金色の液体の中へ溶けていった。女は喜んだ。  ある日、事件は起きた。村の畑が何か大きな生き物に荒らされ、作物が食い荒らされていた。地面にはズルズルと大きく長い生き物の跡が山へと続いている。村人たちはカンカンになって怒った。  「ヘビ?」 「こんな大きなヘビがいるか…?何か大きな生き物が山にいるに違いない!」 村人たちがヘビについて話し始めたので少女は焦った。 「待って!山には神様がいる。むやみやたらに退治したら危ない。今までだって田畑を荒らす動物はいたじゃないか!」 「その都度退治してきただろう」 「畑を荒らす神様はいらねえ」 「そういえば旅人が黄色く光る女の化け物を見たと言ってたな」 「化け物!?」 「聞いたことない」 「そりゃ本当か」 村人たちは口々にまくし立てた。一人の村人が少女に 「最近、こっそりと山に入っているね。何か知っているんだろう」 と問い詰めた。その言葉に村人たちの視線は少女に集まった。少女は顔を青くしながら 「知らない!」 と叫んだ。  「このままでは神様が殺される!」 少女は村人たちの隙をついて山へ登った。いつもの場所へ向かうと木と木の間から大きなヘビの姿が。そしてその口から女の顔がのぞいていた。 「起きてください!!」 「どうした?」 「昨日、山から下りましたか……?」 少女の慌てふためく様子を不思議に思いながらも女は 「ああ、下りたよ。たくさんの食べ物があって、おまえがくれたものもあったな。美味しかった!」 と悪びれる様子もなく答えた。少女の表情はみるみる崩れ大きな涙がこぼれ始めた。 「ここから逃げましょう」 今にも細い糸が切れそうな声で少女は女に言った。しかし 「なぜだ?私はここしか知らない。ここと、おまえしか」 少女はその言葉を聞いて、思わず涙が止まった。 「私のことを知ってる?名前も知らないのに!」 「名前?名前があるのか?」 「ありますよ!」 「なんて名だ」 「トキです」 「トキ!」  女は笑顔でトキの名前を呼んだ。今までに味わったことのない幸福感で、トキの胸の中は満たされた。先ほどまで流していた涙はどこかへ消え代わりに笑みが溢れた。そして必死に考えた。この先少しでも長く女が生きていけるようにするにはどうすればいいのかを。 「神様、しばらくは何も食べ物を持ってくることができません。その代わり、今まで味わったことのない一番美味しいものをあなたに差し上げます。その後はすぐにこの山を下りて、どうか遠いところへ行ってくださいね」 「トキは?」 「私も一緒です」 トキは優しく微笑んだ。そしてそのまま女の胸元へ飛び込み、女もろとも金色の液体の中へと消えていった。ヘビの姿は一瞬で崩れ、そのまま地中へと溶けていった。村人たちが山へ入ったときには、化け物の姿どころか鳥の鳴き声も聞こえなかった。  その後しばらく村の田畑にはいびつな作物しか育たなくなった。村人たちは突然消えた少女の祟りではないかと噂し、少女の命を弔った。

・

・ ・  大学生の夏休みは長い。大きな仕事を終えたちはると梓は図書館にいた。 「劇、よかったと言ってもらえたよ」 「本当?」 「面白かったって」 「よかった。しばらく生きた心地がしなかった」 「私はすごく楽しかったからよかった。来年もやろうよ」 「やんない」 「えー。あ、これ。商人がみかんを売りに来たって書いてある!」 「え!?」 「嘘」 「ちょっと!ちゃんと調べて」 「だって聞いたことないー。みかん栽培してたとか」 「だよね…。でもすっごく美味しかったんだって」 「へぇ」 「みかん農家の孫としてはね~」 「え、てか誰から聞いたの。いきなりみかんなんて言い出して。劇にも出したし」 「そんなこと言われたらさ、食べてみたくなるじゃない」 「ねえ~」 「よし、もうちょっと調べてみるよ」 「もう疲れたよ。ご飯食べたい」 「ご飯奢るよ」 「やったー!」 「図書館は静かに!」 「はいはい」

おしまい

|

|

|

|

|