はじめての夏祭り3 |

|

|

|

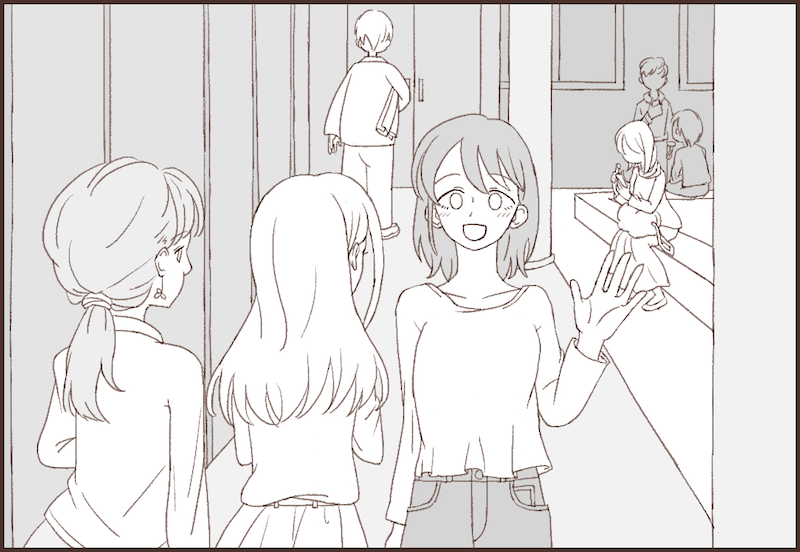

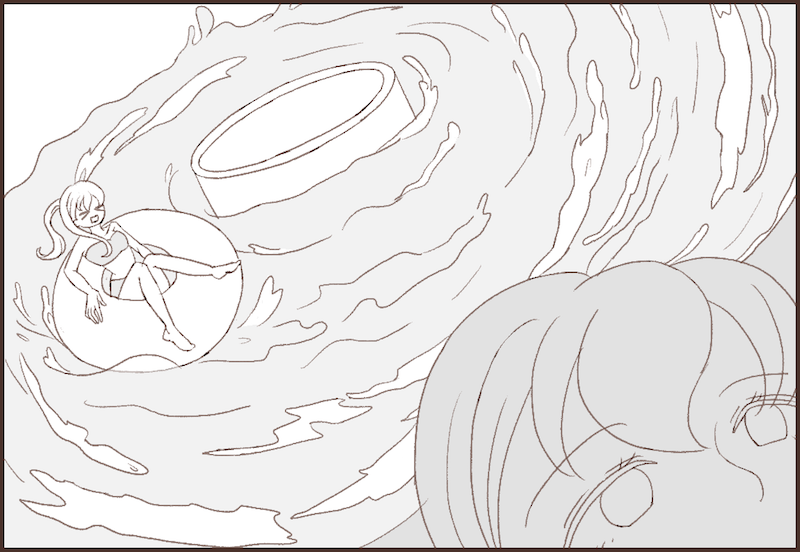

「まだいる…」 ちはるが訝しんでいるとヘビがちはるに話しかけた。 「なぁ…トキを知らないか?」 昨日の騒がしさとは打って変わり、静かな口調だった。 「何?鳥?」 「昨日まで一緒にいたんだ。ご飯をくれた」 「ああ、飼い主?わからないなぁ」 そう答えるとヘビは「そうか…」と少し寂しそうな声色で返事をし、部屋の隅でとぐろを巻いて眠ってしまった。  それからヘビは当たり前のようにちはるの部屋に寝泊まりするようになり、ちはるは2人分のご飯を作るようになった。 「人間のご飯を一緒に食べる蛇なんて聞いたことない」 と文句をつぶやきつつも、自分がこのしゃべるヘビを自然に受け入れていることに驚いた。ヘビは特に気にする様子もなく、器用に食事をするとすぐに眠ってしまう。まさに食っちゃ寝生活だ。今の所ヘビから何かをしてくるということもない。 「これ、うまいな!」 と笑ったようにヘビは話すので、まだ友だちがいないちはるにとっては知らない土地での寂しさを紛らわせてくれた。 ヘビと出会ってから2か月半が経った。大学生活にも慣れ、一緒に行動する友人もできた。ある日構内を歩いていると、前からショートヘアの女の子が歩いてきた。一度も話したことはないが、ちはると同じアパートの人だ。そのまますれ違うかと思われたが、女の子はちはるの前で立ち止まり、「こんにちは」と挨拶をしてきた。  ちはるも同じように答えると女の子は 「同じアパートだよね」 「そうですね」 「地元どこ?」 「東京」 「へー!とかい!どうしてこんな田舎に来たの?」 「え、それは…」 「まぁいいか」 いきなり馴れ馴れしい口振りにちはるは少し不快な気持ちになった。しかし 「次必修だよね。一緒にいこ」 「あ、うん」 そんなちはるの気持ちをよそに女の子は自分のペースで話しかけてくるので、ちはるはつい返事をしてしまった。まるで流れるプールの中から抜け出せなくなったかのような不思議な気持ちになった。 女の子の名前は廣井 梓(ひろい あずさ)といい、ちはると同じ新入生だ。地元は今のアパートからかなり近いようだが 「一人暮らししたかったから。もちろん自分で生活費払ってるからね」と聞いてもいないことを次から次へと話し、陽気に笑った。  授業が終わると昼の時間になった。「一緒にお昼食べよ」と梓はちはるを誘った。ちはるの友人は別の用事があると言って教室を出ていってしまい、ちはると梓は二人きりになった。 「いきなりなんだけれど、 ちはるさん、夏休みって空いてる?」 「え、今のところ何も…」 「劇やらない?」 「え!?」 「劇」 「そういうサークル?」 梓は笑って 「違う違う。毎年地元の夏祭りで子どもたち向けの簡単な劇をやってるの」 「なんで私…?」 「合いそうだったから」 「何に」 「役に」 「何のお話なの」 「私の地元に伝わるお話で〜」 「それって…蛇と女の子の話…?」 ちはるはおそるおそる聞いてみた。 「そう!役所に絵が飾ってあるもんね」 “蛇”というと、最近ずっと家にいるヘビの姿が脳裏をよぎった。同時に入学式前、役所で聞いた不思議な女の子の声を思い出した。 「このお話って…本当にあった話…じゃないよね?」 ちはるの声のトーンが少し下がった。梓は 「ずっと昔からある、ただの昔話だよ」 となんでもないというふうに答えた。 「それで毎年この話の劇をするの。私は蛇でね。地元の人はみんなだいたいの役をやってるから、ちはるは初めてだし、だから新鮮で面白いかなーって」 まるでからかわれているような言い方にちはるはムッとした。 「ちょっと!こっちは演技もしたことないのに面白いって!」 ちはるが大きな声を出すと梓は「ごめん」と笑い 「ちょっと考えてみて。本当、短くて簡単な劇だから!なんなら台本持ってくるし〜」 と言いたいことだけを言うと、そのまま別の話題に移ってしまった。ちはるは昔話のことが気になったが、それ以上梓に聞くことができなかった。  |

|

|

|

|